《细胞·代谢》:山东大学李石洋/袁得天团队破解槲皮素增强T细胞抗肿瘤效果之谜!

来源:奇点糕 2025-11-08 18:24

槲皮素在肠道微生物作用下能够转化生成的一种关键代谢物DOPAC(3,4-二羟基苯乙酸),DOPAC通过激活CD8⁺T细胞中的NRF2信号通路,增强线粒体自噬,从而显著提升T细胞的抗肿瘤能力。

饮食与健康的关系一直是医学研究的热点。槲皮素(Quercetin)作为一种广泛存在于洋葱、苹果、蓝莓、西兰花等水果蔬菜中的天然黄酮类物质,长期以来被认为具有抗癌潜力,但其具体作用机制,比如在肿瘤免疫微环境中的角色,尚不明确。

近日山东大学李石洋、袁得天团队发表于Cell Metabolism的一篇论文,对槲皮素的抗癌功效有了新解读。

他们发现,槲皮素在肠道微生物作用下能够转化生成的一种关键代谢物DOPAC(3,4-二羟基苯乙酸),DOPAC通过激活CD8⁺T细胞中的NRF2信号通路,增强线粒体自噬,从而显著提升T细胞的抗肿瘤能力,并可以成为免疫检查点阻断疗法的增效剂。

论文首页

在这项研究中,研究者利用小鼠模型发现,单纯补充槲皮素便可以抑制黑色素瘤(B16-F10)生长,但在使用抗生素清除肠道菌群后,这一效果消失,提示槲皮素的作用依赖于微生物代谢。

槲皮素到底有什么神奇之处,竟能一举“击退”肿瘤?

通过非靶向代谢组学分析,他们锁定了一个在槲皮素处理后显著上升的代谢物DOPAC。

进一步实验显示,直接给小鼠补充DOPAC,即便在菌群被清除的情况下,仍能有效抑制肝癌Hepa1-6和结肠癌MC38的生长,说明DOPAC本身具有独立于菌群的抗肿瘤能力。

那么,DOPAC又是如何发挥作用的呢?

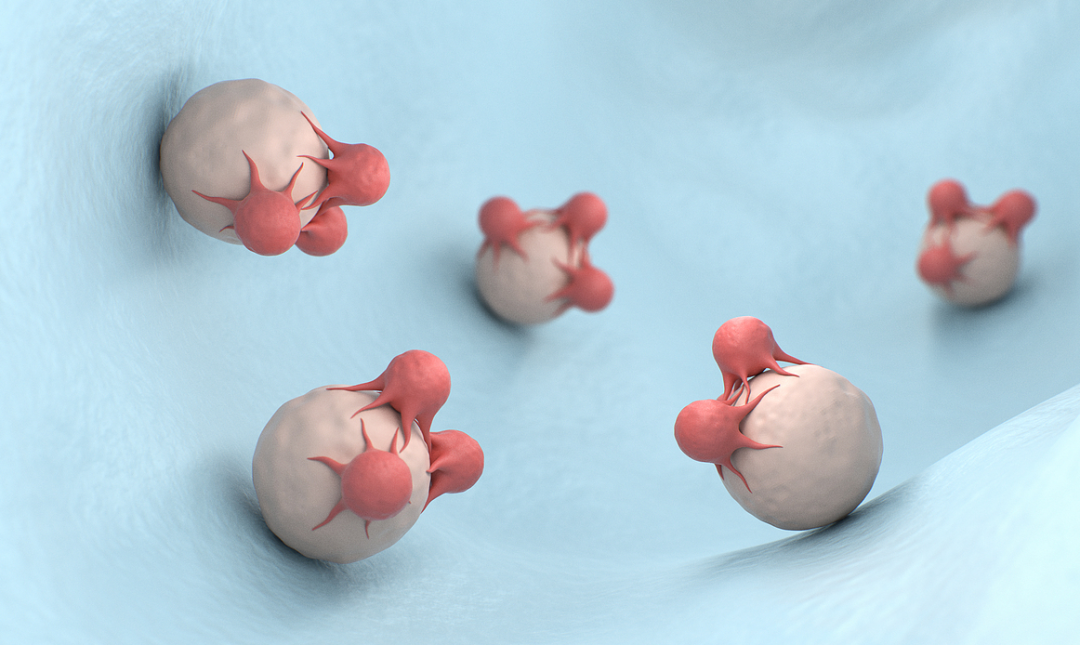

通过单细胞RNA测序,研究者发现DOPAC处理的小鼠肿瘤组织中,CD8⁺T细胞的比例显著上升,而CD4⁺T细胞、NK细胞、巨噬细胞等其他免疫细胞并未见明显变化。更重要的是,在缺乏CD8⁺T细胞的免疫缺陷鼠中,DOPAC的抗肿瘤效果完全消失,确认了其作用高度依赖于CD8⁺ T细胞。

进一步分析显示,DOPAC处理的CD8⁺T细胞表现出更强的活化、增殖和效应功能,它们高表达IFNγ、TNF-α、颗粒酶B和穿孔素,细胞周期相关通路也被激活。这些变化并非肿瘤体积缩小后的“结果”,而是在肿瘤体积尚未出现差异的早期阶段就已显现。

研究者们在DOPAC处理的CD8⁺T细胞中观察到,线粒体自噬关键基因Bnip3显著上调,线粒体自噬水平增强,线粒体膜电位、呼吸容量和嵴的数量也明显改善。这些变化共同指向一个结论,那就是DOPAC通过促进线粒体自噬,优化了CD8⁺ T细胞的代谢适应性与功能状态。

机制上,研究者们通过分子对接、免疫共沉淀和表面等离子共振等技术,证实DOPAC能够直接结合KEAP1蛋白,干扰其与转录因子NRF2的相互作用,从而阻止NRF2被降解。累积的转录因子NRF2进入细胞核,直接结合Bnip3基因的启动子区域,促进其转录,进而推动线粒体自噬。这一通路在NRF2敲除小鼠中被完全阻断,DOPAC的所有效应也随之消失。

更引人注目的是,DOPAC还能与抗PD-1免疫治疗协同作用。在单用抗PD-1效果不显著的B16-F10模型中,联合使用DOPAC显著增强了肿瘤抑制效果,并进一步提升了肿瘤内CD8⁺T细胞的活化和增殖。

在临床关联性方面,研究者发现,结直肠癌和肝癌患者粪便中槲皮素和DOPAC的含量显著低于健康人。此外,在响应抗PD-1治疗的黑色素瘤患者肠道菌群中,能够代谢槲皮素生成DOPAC的细菌Eubacterium ramulus明显富集。这些数据提示,DOPAC水平可能与人体抗肿瘤免疫状态密切相关。

这项研究系统揭示了槲皮素膳食抗癌功效背后的机制,即DOPAC通过靶向KEAP1–NRF2–BNIP3–线粒体自噬通路,重塑了T细胞在肿瘤微环境中的代谢状态与功能表现。

尽管目前研究仍以小鼠模型为主,DOPAC在人体中的安全性、适用剂量及给药方式尚待进一步探索,但这一发现无疑为“营养—微生物—免疫”三联体的转化研究开辟了新方向。未来,DOPAC或其前体槲皮素,或许可以作为免疫检查点阻断治疗的“增效剂”,帮助更多患者从免疫治疗中获益。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。